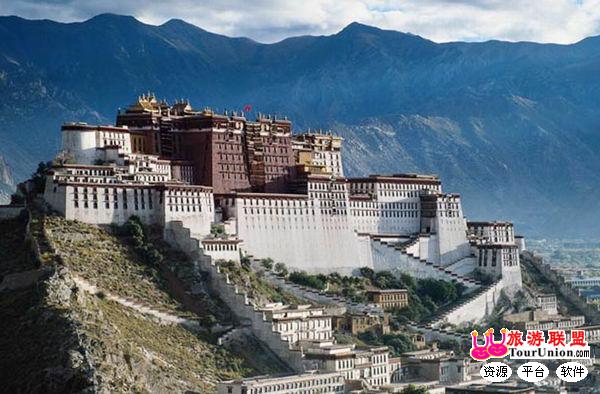

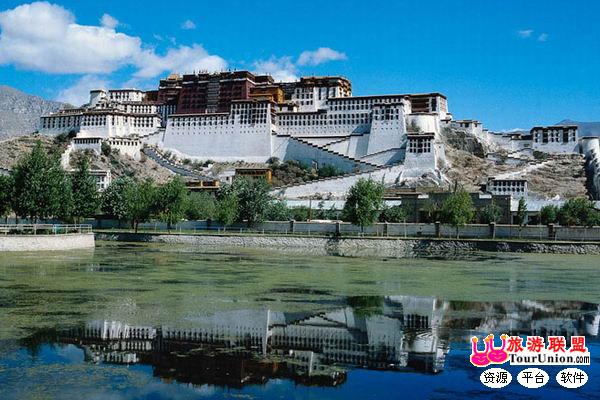

布達拉宮坐落在西藏拉薩西北角瑪布日山(紅山)上,它是一座融宮殿、寺宇和靈塔于一體、規模浩大的宮堡式建筑。

布達拉宮坐落在西藏拉薩西北角瑪布日山(紅山)上,它是一座融宮殿、寺宇和靈塔于一體、規模浩大的宮堡式建筑。

“布達拉”是梵語的音譯,又譯作"普陀羅"或"普陀",原指觀世音菩薩所居之島,因而布達拉宮俗稱第二普陀羅山。布達拉宮始建于唐貞觀中期,吐蕃贊普松贊干布與唐聯姻,為迎娶文成公主而首建此宮,后世屢有修筑。今天氣勢雄偉的布達拉宮是清順治二年(1645年)達賴五世統一西藏受清朝冊封后修建和重建的。一九八八年國家撥款進行大規模維修,歷時五年,使布達拉宮再現了它原有的藝術光輝。

布達拉宮依山壘砌,主樓高119米,13層,東西長420米,南北寬300米,房屋近萬間。主體建筑分紅、白兩宮,紅宮居中,白宮橫貫兩翼。紅宮有歷代達賴喇嘛的靈塔和各類佛堂及經堂;白宮部分是達賴喇嘛處理政務和生活居住的地方。從東部山腳沿著之字形的石階拾級而上至彭措多大門,經幽暗彎曲的走廊,即進入寬闊的東平臺-德陽廈。過去每逢喜慶節日,總要在此舉行跳神和歌舞表演。由東平臺扶梯直上即為上樓去各殿的松格廊廊道,廊道內雕梁畫棟,滿布壁畫。

布達拉宮始矗立于紅山之腰,依山而建,海拔3700多米,與山勢融為一體。東西長360米,南北寬140米,主樓高達117米,占地面積36萬平方米,建筑面積13萬平方米,外觀十三層,墻體全部由花崗巖砌成。

布達拉宮由白宮和紅宮兩部分組成。白宮是歷代達賴喇嘛生活起居和處理政務的地方,紅宮為宗教活動場所,除了佛殿,還存放有歷代達賴喇嘛的肉身靈塔。參觀者經"平措堆朗"大門,進入半山的“德央殿”廣場,這里是歷代達賴喇嘛和僧俗官員觀看金剛神舞和藏戲的地方。

布達拉宮頂部有七座金光閃閃的金頂,均以斗拱承托,使漢藏建筑風格融為一體。布達拉宮內還保存了極為豐富的歷史文物,其中有2500平方米的壁畫,近千座佛塔,上萬座塑像,上萬幅唐卡,還有貝葉經等珍貴經文典籍,以及明清兩代皇帝賜封的金冊、金印、玉印和大量的工藝珍品。